Der Blog ist umgezogen

15. September 2019

Dieser Blog hat ein neues Domizil: Urs Meiers Website trekimo.ch. Die direkte Web-Adresse ist trekimo.ch/blog/.

Künftige Blogposts werden nur noch am neuen Ort publiziert. Dort sind auch sämtliche bereits bestehenden Artikel aufgeschaltet, und zwar sind sie jetzt (endlich) nach Themen getaggt und nach Publikationsjahren abrufbar.

Hier auf der WordPress-Plattform sind die alten Blog-Beiträge weiterhin abrufbar. So besteht Gewähr, dass alle Links zu Texten von Urs Meiers Blog aktiv bleiben.

Viel Spass beim Lesen kommender Blogposts auf trekimo.ch und beim Stöbern im dort lagernden Fundus der rund hundert seit 2012 publizierten kleinen und grossen Artikel.

Le Miracle du Saint inconnu

31. Juli 2019

Bei der Vorpremiere im Open Air des Kinos Xenix in Zürich am 30. Juli kündet die Speakerin den Film als „furztrockene Komödie“ an – eine, wie sich zeigen sollte, ziemlich geniale Kurzcharakteristik. Anzuzeigen ist das cinéastische Kabinettstück „Le Miracle du Saint inconnu“ von Alaa Eddine Aljem aus Marokko.

Worum es geht: Der kleine Ganove Amine hetzt mit seinem klapprigen Citroën in der marokkanischen Steinwüste über eine mörderische Piste, bis die Karre den Geist aufgibt. Er hat gerade noch Zeit, die mitgeführte Tasche auf einem Hügelchen zu verbuddeln und den Ort als Grab zu markieren und so gleichzeitig zu schützen – da kommt auch schon die Gendarmerie angebraust und führt ihn ab.

Schnitt: Amine verlässt zehn Jahre später den Knast. Er schnappt sich ein Taxi, das über die gleiche Wüstenpiste holpert. Beim bewussten Hügelchen angekommen, steigt er aus. Doch was sieht er? Wo das Grab lag, steht jetzt ein kleines Mausoleum. In der nahen Siedlung erfährt er, es handle sich um die Grabstätte eines unbekannten Heiligen, zu der die Leute pilgerten, weil dem Ort Heilkräfte nachsagt würden.

Es folgt eine Kette untauglicher Versuche, den unter dem Mausoleum vergrabenen Schatz heimlich zu bergen. Die Unmöglichkeit des Vorhabens produziert eine in das Wüstendorf einsickernde Geschichte mit Zeitlupen-Komik. Vieles erinnert an Aki Kaurismäki oder auch Jiří Menzel: die ebenso authentischen wie surrealen Figuren, die Bilder von lapidarer Schönheit sowie die zwischen Absurdem und Tragischem schillernden Episoden.

Eher nebenbei verhandelt die Geschichte auch Aspekte wie die Lebenswirklichkeit eines gottverlassenen Wüstenkaffs oder die Verzahnung von Aberglauben und Geschäftstüchtigkeit. Was dem Film aber in Cannes 2019 den Preis der Semaine de la critique eingetragen hat, muss noch etwas anderes sein. Es ist wohl die Art, wie er seine Episoden zu einem Strom des Erzählens fügt, in welchem das Beiläufige schon alles ist. Deshalb wird auch kaum geredet. Der Film balanciert virtuos am Rand des Nichts und ist dabei auf hintergründige Art komisch und menschenfreundlich. – Ein wunderbares Stück des jungen maghrebinischen Kinos!

Der Film kommt ab 5. September 2019 in die Kinos. Informationen gibt’s auf der Website des Verleihers Trigon Film.

Am Ende des Christentums

25. Juli 2019

Stephan Landis auf Dienstreisen durch die Bibel

«Entdeckungsreisen» hätte auch gepasst, aber in unguter Weise nach Theologenjargon geklungen. Die dreizehn Texte sind zwar Predigten, aber ganz und gar ungewöhnliche. Der Verfasser hat sie in Zürich in der Kirche Fluntern gehalten, wo er als Pfarrer Dienst tat. Nun kann man sie lesen. Das kleine Bändchen kann man getrost eine theologische Sensation nennen.

Nun ist das Wort Sensation womöglich noch abgedroschener als die Metapher der Entdeckungsreise. Als boulevardeske Qualifikation verträgt es in sich keiner Weise mit Stephan Landis, den man dem Typus des stillen Gelehrten zuordnen würde. Trotzdem: Diese Predigten haben das Zeug, kirchliche Denkmuster und theologische Lehren wegzufegen und Zugänge zur Bibel zu bahnen, die noch nicht begangen wurden.

Die nicht chronologisch, sondern thematisch geordneten Stücke fügen sich zu einer dramaturgisch schlüssigen Exploration einer neuen Landschaft des religiösen Glaubens. Stephan Landis liest die Bibel im Wissen darum, dass das Christentum als gesellschaftlich prägende Religion an seinem Ende anlangt. Unaufgeregt rechnet er mit tiefen Einschnitten und noch nicht absehbaren Umbrüchen in der hiesigen Gestalt des Protestantismus. Doch er verachtet die Institution Kirche nicht. Sie soll das offene, freie Gespräch über die Bibel und den Glauben in Gang halten, in welcher sozialen Form auch immer. Was solche Denkarbeit an Sprengkraft freisetzt, das geht dann allerdings an die Fundamente der Institution, und zwar sowohl des Lehrgebäudes wie der Organisationsform institutionalisierter Religion.

Die erste Predigt des Bändchens setzt 1649 in London ein: König Charles I. wird auf das Schafott geführt, 150 Jahre vor der französischen Revolution. Doch anders als in Paris jubeln die Zuschauer nicht, sondern es geht ein Stöhnen durch die Menschenmenge. Die Leute spüren, dass mit der Hinrichtung des Monarchen die Trias König–Vater–Gott und damit die Garantie einer stabilen Welt stirbt. Shakespeare hat diesen Schock 43 Jahre vor der Hinrichtung des Königs auf die Bühne gebracht in seinem Drama «King Lear», das eine einzige Meditation ist über das Wort «nichts».

Mit diesem Einstieg sind gleich drei Charakteristika von Landis’ Predigten markiert. Es ist zum einen seine Anglophilie, die Verbundenheit und Vertrautheit mit englischer Literatur, Philosophie und Kultur. Eng damit gekoppelt ist zweitens der literarische Approach, der die Bibel in der Welt der Narration und Poesie verortet und deshalb die biblischen Motive und Texte aus der Erfahrung mit literarischen Werken heraus erschliesst. Die dritte Vorliebe ist jene für das Theater; sie kommt in mehreren der Predigten zum Zug.

Die King-Lear-Predigt bleibt konsequent bei Shakespeare. Wohl endet diese dunkelste aller Tragödien beim Nichts. Stephan Landis deutet dieses Ende als den Tod einer Ordnung und einer Religion des Oben und Unten. Und er fährt fort: «Doch King Lear ist nicht Shakespeares letztes Wort, wie der Karfreitag nicht das letzte Wort der Bibel ist.» Zum Schluss wagt der Prediger eine weitere Shakespeare-Referenz, nämlich die zu «Antonius und Cleopatra», wo eine Vertraute zur sterbenden Königin sagt: «Deine Krone sitzt schief; ich rücke sie zurecht, und dann werde ich spielen.» – Das Motiv der Auferstehung in poetischer Gestalt.

Das Theater sieht der Autor als Labor von Lebensentwürfen und Verhaltensmustern. Als modellhaft sieht er dessen Praxis zu Shakespeares Zeiten, da die Stücke ohne Regisseur und mit viel Improvisation aufgeführt wurden. Von daher stellt er die feste Institution in Frage, wie sie die Kirchen mit ihren Riten, Traditionen, Dogmen und Hierarchien errichtet haben. «Muss das so sein?», fragt er, und man ist geneigt, der Suggestion zu folgen: Nein, das muss es wohl nicht.

In der alttestamentlichen Geschichte von Paradies und Vertreibung sieht Stephan Landis die geballte Ladung lastender Dogmen und darin die Tragödie der Kirchen. Er möchte die Erzählung anders lesen, nämlich als intime Geschichte eines Vaters und seiner zwei Kinder, in der Gott Fehler macht und lernen muss – eine kleine Komödie, die viel lebensnäher ist als die einschüchternde und frauenfeindliche Erbsünden-Story.

Die Paradiesgeschichte hat schon manchen Kritikern die Steilvorlage geliefert, um gängige theologische Deutungen mit Getöse zu demolieren. Stephan Landis stattdessen: «Manchmal denke ich, dass der Vater in dieser Geschichte überreagiert.» Er selbst ist keiner, der überreagiert. Er beobachtet, lässt die Gedanken wandern, schaut woanders her auf die alten Texte und findet einen eleganten, spielerischen Dreh, der sie in neuem Licht zeigt.

Immer wieder kommen die Inspirationen zu neuer Lektüre aus der angelsächsischen Literatur. Neben dem Giganten Shakespeare treten die Klasssiker Ralph Waldo Emerson, Emily Dickinson, Henry James, George Herbert, William Blake, aber auch der zeitgenössische Richard Maybey in Erscheinung. Von der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson leiht Stephan Landis sich die Verszeile «I dwell in possibility» (Ich wohne in der Möglichkeit), um eine wunderbare Fassung des Phänomens Glauben zu skizzieren. Die Kirchen, so Landis, hätten sich stets auf den Glauben an Jesus kapriziert – und dabei vergessen, dass die Evangelien zuerst über den Glauben von Jesus selbst berichten. Und der, so Landis weiter, sei sehr schön umschrieben mit Emily Dickinsons poetischer Formel, die in ihm die Sehnsucht geweckt habe, auch in dieser Wohnung zu leben. – Was für ein Unterschied zu den oft herrischen Lehren, die den Glauben an Jesus einfordern!

Mit welcher Courage zum Selberdenken Stephan Landis sich der in Stein gemeisselten christlichen Lehren annimmt, zeigt seine Kritik an der Trias der theologischen Tugenden – Glaube, Hoffnung, Liebe –, die auf das klare Votum für die Freiheit als den zentralen Wert des Christentums hinausläuft. Im Einklang mit dem Hymnus des Paulus auf die Liebe (1. Korinther 13) gilt in der christlichen Tradition die Liebe als das Zentralgestirn der Werte. Stephan Landis moniert, Liebe vermenge sich allzu oft mit Druck und Zwang, und deshalb solle sie die Freiheit lernen.

Doch Hierarchien sind eigentlich seine Sache nicht. Freiheit ist ja sperrig gegen Rangordnungen. Im Gefolge George Herberts, dessen Verse ihn glücklich machen, plädiert Stephan Landis für ein poetisches Bibelverständnis: «Es kann sehr befreiend sein, sich in einem Bibeltext zunächst einmal ganz auf die Bilder zu verlassen, ohne sofort danach zu fragen, was der Verfasser sagen will, welche gedanklichen Probleme er abhandelt.» Sprachbilder heissen auch Metaphern, was griechisch ist und «anderswohin tragen» bedeutet. Dieses «anderswohin» ist der Titel des Buchs und weist auf die Programmatik einer poetischen Bibeldeutung hin.

Kein Wunder, bringt Stephan Landis für das reformatorische «sola scriptura», das theologische Leitkriterium der allein entscheidenden biblischen Grundlage (allein die Schrift), wenig Begeisterung auf. Es macht aus der Bibel eine Argumenten-Toolbox und treibt ihr alle Poesie aus. Man kann das Entsetzen vieler Theologinnen und Kirchenmänner vermuten, wenn Stephan Landis gar Sympathie äussert für eine «Religion light», die für ihn nicht im Ruch moderner Beliebigkeit steht, sondern eine lichte, heitere Religion meint. Seine Parteinahme für diesen in den Augen vieler gewiss frevelhaften Begriff begründet Landis auch mit der Tendenz der Kirche, sich gegen die rebellischen Seiten der Bibel zu immunisieren: «Vergessen wir nicht: Jesus war ein scharfer Kritiker des Tempelkults, ein Gegner der institutionalisierten Religion.» Der Begriff «Religion light» signalisiere aber auch, dass eine Religion gemeint sei, die uns freier atmen lässt und die fähig ist, sich mit den Menschen zu wandeln. Nochmals Landis: «Eine menschenfeindliche Religion müssen wir uns nicht antun. Dann lieber gar keine.»

Mit seinem Predigtbändchen gibt Stephan Landis einer liberalen, kultursensiblen und wahrhaft zeitgenössischen Theologie starke Impulse. Seine bescheiden-unprätentiöse Diktion darf nicht darüber täuschen, dass wir es hier mit einem grossen Wurf zu tun haben. Das ist eine neue religiöse Sprache. Sie führt heraus aus dem Gehäuse, das längst bröckelt und bald einstürzen könnte.

Stephan Landis: Anderswohin. 13 Dienstreisen durch die Bibel, TVZ Theologischer Verlag Zürich, 2019, 104 S.

Aggressive Weicheier

28. Mai 2019

Ronald Sullivan Jr., Professor für Recht an der Harvard University, amtet zusammen mit seiner Frau Stephanie Robinson – Harvard-Professorin auch sie – als «Hauseltern» von Winthrop, eines Harvard-Studentenheims mit 400 Bewohnern. Die beiden sind die ersten Schwarzen, die diese prestigeträchtige Funktion ausüben. Vor kurzem gab es die Meldung, das Ehepaar Sullivan/Robinson müsse den gemeinsam versehenen Job abgeben. Sowas kommt ja vor; aber dieser Fall ist besonders.

Sullivan ist ein renommierter Strafverteidiger. Er hat unter anderem die Familie des schwarzen Teenagers Michael Brown vertreten, der in Ferguson, Missouri von der Polizei erschossen worden war. Ein anderes seiner Mandate wurde für ihn nun zum Stolperstein: Sullivan schloss sich dem Verteidigerteam Harvey Weinsteins an, des Filmproduzenten, der mehrerer Vergewaltigungen und weiterer sexueller Übergriffe angeklagt ist. Weinstein ist noch nicht verurteilt. Auch wenn Weinsteins Verbrechen in der Öffentlichkeit – möglicherweise zu Recht – als erwiesen gelten, ist er juristisch gesehen unschuldig, bis ein Gericht seine Schuld rechtsgültig feststellt.

Mit diesem Sachverhalt waren zahlreiche Studierende der Elite-Uni Harvard offensichtlich überfordert. Sie protestierten vehement gegen Sullivan und schmierten Parolen wie «Auf welcher Seite stehst du?» Obwohl Sullivan das Gespräch suchte, konnte er den aufgebrachten Studis nicht beibringen, dass im Rechtsstaat jeder, auch der abscheulichste Angeklagte, ein Recht auf Verteidigung in einem ordentlichen Verfahren hat – und dass es zu den Aufgaben von Anwälten gehört, dieses Recht praktisch auszuüben.

Doch damit nicht genug. Mehrere Studierende beklagten sich bei ihrer Uni darüber, sie seien durch Sullivans Parteinahme für Weinstein traumatisiert. Und sie verlangten, Harvard müsse den Professor, der ihnen mit seinem Verteidigermandat seelische Beschwerden mache, in die Wüste schicken.

Das zuständige Universitätsgremium habe, so berichtet Sullivan, ihn zunächst angehört. Doch dann sei das Gespräch mit ihm einseitig abgebrochen worden, und Harvard habe entschieden, ihn zu entlassen. Als Grund nannte die Universitätsleitung die verschlechterte Atmosphäre unter den 400 Winthrop-Bewohnern.

Harvard, ein Leuchtturm der amerikanischen Wissenschaft und Bildung, ist nach haltlosen Protesten einiger Weicheier, die sich den geistigen Anforderungen der Aufklärung verweigern, sogleich eingeknickt. Was für ein phantastischer Erfolg für die Exponenten einer aggressiv überschiessenden Political Correctness! Was für eine Bankrotterklärung einer der berühmtesten Hochschulen!

Nachtrag am 29. Mai: Heute hat die NZZ zum Fall Harvard/Sullivan einen grösseren Artikel publiziert, der über weitere Einzelheiten informiert.

Bleiben Sie freundlich!

10. Mai 2019

Weil das Leben zu hart ist, um deppert zueinander zu sein. (Ann Cotten in «Lyophilia»)

Ein Newsletter, den ich jeden Morgen empfange, endet oft mit diesem guten Wunsch für den Tag: Bleiben Sie freundlich! – Eine kleine Frechheit? Die sarkastische Devise eines Unfreundlichkeits-Geschädigten? Oder vielleicht doch eine lebensfreundliche Weisheit?

Umgangsformen zählen zu den Sekundärtugenden. Diese wurden in der Achtundsechziger-Bewegung – zu Recht – problematisiert und darauf in einer breiten Wahrnehmung – zu Unrecht – lächerlich gemacht. Oskar Lafontaine bewegte sich auf dem schmalen Grat zwischen beidem, als er in der seinerzeitigen erregten Debatte um den Nato-Doppelbeschluss (Drohung mit westlicher Raketen-Aufrüstung in Europa, um den Abzug der bereits installierten sowjetischen SS-20 zu erzwingen) sagte: «Helmut Schmidt spricht weiter von Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit, Standhaftigkeit. (…) Das sind Sekundärtugenden. Ganz präzis gesagt: Damit kann man auch ein KZ betreiben.» (Stern-Interview, 15.7.1982)

Lafontaine überspannte hier den Bogen der linken Kritik an bürgerlichen Tugenden. Er sah in Bundeskanzler Schmidt gewissermassen deren Herold und unterstellte ihm, sein Ethos erschöpfe sich im Sekundären, während er das Primäre – die Erhaltung des Friedens – aus den Augen verloren habe. Die historische Entwicklung gab Schmidt Recht: Das Kalkül des Nato-Doppelbeschlusses ging auf, die Sowjets bauten ihre atomaren Mittelstreckenraketen in Osteuropa ab – was, wie man wohl sagen kann, dem Frieden diente.

Bleiben wir bei der Sekundärtugend der Freundlichkeit. Wenn sie heute oft an den Rand gedrängt erscheint, so liegen die Gründe kaum in antiautoritären Reflexen oder in einer Kritik an der Überbewertung des Sekundären. Vielmehr könnten Beschleunigung und Verdichtung des urbanen Lebens Gründe für einen Hang zur Unfreundlichkeit sein. Hinzu kommt wohl eine Art Enthemmungstraining in der Anonymität und Abstraktheit Sozialer Medien. Auch ein verinnerlichtes Konkurrenzprinzip dürfte bei Einzelnen dazu beitragen, dass sie andere Menschen von vornherein als Gegner sehen und ihnen entsprechend offensiv oder aggressiv begegnen.

Dabei wissen alle aus eigener Erfahrung, wie wohltuend Freundlichkeit sein kann. Selbst wo sie zum Geschäft gehört und gar nichts Persönliches meint, ist sie ausgesprochen angenehm. Die Negativbilder der griesgrämigen Beamtin oder des übelgelaunten Kellners verdeutlichen den Wert einer routiniert-professionellen Freundlichkeit, auch wenn diese letztlich ganz eigennützig sein sollte. Angenehme Umgangsformen sind für die menschliche Qualität einer Dienstleistungsgesellschaft von unschätzbarem Wert.

Für Freundlichkeit im professionellen Bereich sorgt in der Tat ein Stück weit das Eigeninteresse der Dienstleister. Doch wie bei so vielem kann man sich auch hier nicht allein auf den Markt verlassen, der – wie es oft heisst – es dann schon richtet. Es braucht zusätzlich ein gesellschaftliches Klima des Entgegenkommens, eine allgemein geteilte Übereinkunft zum Wert der Freundlichkeit.

Die Sekundärtugend, freundlich zueinander zu sein, besteht darin, anderen als freiwillige Vorleistung ein Wohlwollen entgegenzubringen, Bereitschaft zur Rücksichtnahme zu zeigen, Offenheit zu signalisieren. Freundlichkeit verbessert den Alltag für alle. – Doch ist das nicht ein reichlich oberflächlicher Umgang miteinander?

Freundlichkeit darf, ja sie muss in den meisten Fällen oberflächlich bleiben. Alltagskontakte schaffen keine Nähe. Sie sind auf Distanz angelegt, und diese bleibt fast immer gewahrt. Wer den Wert der Freundlichkeit deswegen anzweifelt, verkennt den Unterschied zwischen Kontakt und Beziehung. Distanz muss im Alltag die Regel sein; und Freundlichkeit ist nichts anderes, als auf zivile Art Distanz zu wahren.

Das «Bleiben Sie freundlich!» ist als Devise ganz auf der Höhe der Zeit. Es ist gut, einander ab und zu an die Notwendigkeit dieser Sekundärtugend zu erinnern. Sie zu befolgen, verlangt tägliches Training, kontinuierliche Selbsterziehung. Die vielen kleinen Wohltaten, die man selbst im Alltag erfährt, sind der wirkungsvollste Ansporn hiefür.

Karsamstag – Ort des modernen Menschen

13. April 2019

Die Osterfeiertage vergegenwärtigen die Erzählungen von Passion und Auferstehung Jesu, die im Mittelpunkt der christlichen Religion stehen. Allerdings kommt man diesen Inhalten mit einem naiv-religiösen Verständnis gerade nicht bei. – Eine Annäherung aus moderner Sicht.

«Was ist eine gute Religion?» fragte das Feuilleton der NZZ in einer Artikelserie vor einigen Jahren. Die Frage spiegelt so etwas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner der modernen Einstellungen gegenüber dem Phänomen Religion. Soll es akzeptabel bleiben, so muss es sich plausibel machen, indem es seinen Sinn und Nutzen ausweist vor dem Tribunal der Vernunft. So gesehen, sollte ja auch der Gehalt christlicher Feiertage «für etwas gut» sein.

Einbettung in naturreligiöses Brauchtum

Karfreitag und vor allem Ostern sind reich an Symbolen, die nicht genuin christlich sind. Die volkstümlichen Osterbräuche mit all den Eierritualen und Hasensymbolen reihen sich ein in die weit verbreiteten Frühlingsfeste. Sie stammen aus Zeiten, in denen der Winter als harte Zeit zu erdulden war mit Kälte, Dunkelheit und karger Nahrung. Der Frühling mit dem Erwachen der Natur war in vieler Hinsicht eine Wiederkehr des Lebens. Kulturen mit einschneidendem Wechsel der Jahreszeiten kennen Frühlingskulte mit übereinstimmenden Zügen: Einerseits handeln sie vom Verjagen böser Mächte, etwa mittels Feuer, Lärm, Maskeraden und ausgelassenem Treiben; andererseits rufen sie Geister oder Götter für die Vegetationsperiode um Fruchtbarkeit und Schutz an. In den Zusammenhang solcher Anrufungen gehören vielfach Opferrituale mit den magischen Funktionen des Abladens von Üblem und Bösem und der rituellen Reinigung der Opfernden. Zudem soll das Opfer die für Wachstum und Ernte zuständige Gottheit günstig stimmen.

In diese magisch-religiöse Welt fügte sich der christliche Osterzyklus ein, wobei er viele ihrer Kennzeichen von Fruchtbarkeitssymbolen bis zu Feuerritualen übernahm. Das Sterben und Auferstehen des Gottessohnes war für die Kulturen, in denen sich das Christentum ausbreitete, zunächst nichts Fremdes. Die biblische Erzählung der Passion und Erweckung Jesu von den Toten konnte so umgedeutet werden, dass sie dem vertrauten Muster periodisch sterbender und wieder zum Leben erweckter Gottheiten entsprach.

Schwundreligion in der Erlebnisgesellschaft

Verschmelzung und Überlagerung von Bräuchen und mythischen Erzählungen sind langsame, in historischen Dimensionen verlaufende Vorgänge. Sie sind niemals abgeschlossen, und die Bedeutungen, die ihnen unterlegt werden, bleiben fluid und formbar. In der Erlebnis- und Konsumgesellschaft unserer Tage kommt dem physisch-elementaren Gehalt des Absterbens und Wiedererwachens der Vegetation eher ästhetische als existenzielle Bedeutung zu. Der Hase ist vom Fruchtbarkeitssymbol zum Massenprodukt mutiert, von dem bereits zwei Monate vor Ostern die Supermärkte gerammelt voll sind. Wenn vor diesem gegenüber einer agrarischen Kultur total veränderten Hintergrund den Karfreitags- und Ostermotiven überhaupt eine Bedeutung abgewonnen wird, so ist es meist eine populär-therapeutische Weisheit, wonach es im Leben immer wieder einen Wechsel von dunklen und hellen Phasen gibt.

Als Überbleibsel einer religiösen Botschaft erscheint diese Essenz dürftig. Doch ein derartig degenerierter Trivialmythos kann «gute Religion» im Sinn der eingangs erwähnten Frage sein. Er kann es zum Beispiel nahelegen, Leiden als Teil des Lebens zu akzeptieren und in glücklichen Perioden Negatives nicht auszublenden – keine tiefschürfende Einsicht fürwahr, aber immerhin eine lebensdienliche und sozialverträgliche Devise.

Karfreitag und Ostern in der Bibel

Ein «Christentum light» dieser Art reicht jedoch bei weitem nicht an das heran, was die biblischen Erzählungen von Tod und Auferweckung des Jesus von Nazareth zum Inhalt haben. Doch was bedeutet denn diese Geschichte? Einer Annäherung an den in der Bibel aufbewahrten Kerngehalt stellen sich dem modernen Denken manche Hindernisse in den Weg. Viele, die im gängigen Kirchenglauben bereitwillig eine «gute Religion» sehen und deren simplem Gehalt – vielleicht unter Verzicht auf allzu kritische Fragen – einen höheren Sinn zubilligen möchten, sind befremdet von so steilen Aussagen wie «Tod des Gottessohnes» und «Auferstehung von den Toten». Sie wissen bloss nicht, in wie guter Gesellschaft sie sich befinden mit diesem Befremden.

Zur Annäherung empfiehlt sich ein Vorgehen in Schritten. Der erste besteht in der Vergegenwärtigung der Erzählung. Nun denn: Die Bibel berichtet über den Rabbi Jesus von Nazareth, der eine kleine Gefolgschaft um sich schart. Er legt die heiligen Schriften der Juden aus als Aufforderung, kompromisslos im Sinne Gottes zu leben. Nächstenliebe, Versöhnung, Zuwendung zu Schwachen und Verachteten, Vertrauen auf die Kraft des Guten sind die Leitlinien seiner Lehre. Weltliche Ordnungen und religiöse Autoritäten kümmern ihn nicht. Das stempelt ihn zum Aufrührer. Im Einvernehmen mit den führenden jüdischen Priestern und dem aufgewiegelten Volk macht ihm der römische Statthalter öffentlich den Prozess und verurteilt ihn wegen Rebellion zum Tod am Kreuz. Auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems wird die Hinrichtung vollzogen, und Jesus wird bestattet. Seine Gefolgsleute fliehen vor Entsetzen über das Geschehene und aus Angst vor Verfolgung. Am dritten Tag des Geschehens suchen Frauen das Grab auf und finden es leer. Mehrfach erscheint der Tote als Lebender, und es verbreitet sich die Nachricht von seiner Auferstehung. Sie gibt den Anstoss zur Bildung einer Gemeinschaft von Glaubenden, die im Gekreuzigten und Auferstandenen den von den Juden erwarteten Gottessohn oder Messias (griechisch: Christos) erkennen.

Der zweite Schritt der Annäherung ist einer zurück. Er fragt: Welchen Stellenwert hat der Erzählzyklus von Karfreitag bis Ostern im neutestamentlichen Schrifttum? Von Martin Kähler, einem der herausragenden Erforscher des Neuen Testaments, stammt das Diktum, die Evangelien seien «Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung». Für Paulus, der mit seinen Briefen die entstehenden Gemeinden zur Urform der christlichen Kirche verband und den Glauben erstmals begrifflich fasste, waren Tod und Auferstehung Jesu das Zentrum der christlichen Botschaft.

Moderne Fixierung auf die Auferstehung

Aus moderner Sicht steckt die Pointe dieses Erzählzyklus’ primär in der Behauptung, ein Toter sei wieder lebendig geworden. Zwar akzentuiert bereits das Neue Testament diesen Punkt; mit besonderem Nachdruck tut es Paulus in seinem grossen Auferstehungstraktat (1. Kor 15). Für ihn war jedoch der auferstandene Jesus der Vorläufer der allgemeinen Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten. Die Bedeutung der Auferstehung Jesu lag für Paulus darin, dass sie die Verlässlichkeit dieser in der damaligen religiösen Vorstellungswelt völlig «normalen» Endzeithoffnung verbürgte.

Die moderne oder eher modernistische Sichtweise setzt demgegenüber einen völlig anderen Akzent. Ihr Interesse am «Wunder» des Lebendigwerdens eines Toten rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Auferstehung des Gekreuzigten ein historisches Faktum sei oder nicht. Dadurch wird das Motiv der Auferstehung Jesu zur digitalen Glaubensprobe verkürzt: Null oder Eins – wer die Auferstehung wörtlich und «materialistisch» nimmt, der glaubt; wer es nicht tut, ist ungläubig. Debatten auf diesem Level sind im Kern fundamentalistisch und unterscheiden sich nicht grundsätzlich von Disputen, ob man an Astrologie glauben oder der Scientology vertrauen solle.

Dramaturgie der Passion

Interessanterweise haben Künstler und Philosophen das Gravitationszentrum des Osterzyklus offenbar nicht in der Auferstehung, sondern in der Kreuzigung gesehen. Von Johann Sebastian Bach gibt es zwar ein Osteroratorium; ungleich grösseres Gewicht hat er aber auf die Johannes- und die Matthäuspassion gelegt (von der Markuspassion ist die originale Musik verschollen). Noch eindeutiger ist der generelle Befund in der bildenden Kunst: Es gibt wenige bedeutende Auferstehungsbilder, hingegen eine enorme Zahl grossartiger Passionsdarstellungen in Malerei und Plastik.

Vordergründig lässt sich diese Bevorzugung der Passion erklären mit der Dramatik der ausführlichen Schilderung von Verrat, Gefangennahme, Anklage, Verurteilung, Hinrichtung und Sterben Jesu sowie der farbigen Szenerie von Jüngern, Priestern, Statthalter, Soldaten und Volk. Demgegenüber fallen die Auferstehungserzählungen knapp, teils nur andeutend aus und spielen sich in kleinen Personenkreisen ab.

Die Passion revolutioniert die Kunst

Betrachtet man jedoch die Passionsdarstellungen näher, so wird deutlich, dass sie nicht bloss ästhetischen Profit ziehen aus einer äusserst dichten Dramatik. Es scheint eher so, dass dieses Passionsgeschehen sich vor das Werk schiebt, also quasi den Vorgang der Kunstwahrnehmung umdreht: Die Darstellung in Musik oder Bild macht den Betrachtenden zum Mitleidenden, und der Betrachter findet im Kunstwerk die Spiegelung eines Vorgangs in seinem eigenen Inneren.

Das Passionsmotiv hat die Kunst revolutioniert, indem es aus distanzierten Betrachtern Beteiligte macht. Bachs Oratorienchoräle gehen zu Herzen, weil ihre bekannten Melodien an Schlüsselstellen der musikalischen Passionserzählung stehen und mit allem kompositorischen Raffinement als Höhepunkte ausformuliert sind. Man singt als Hörer innerlich mit, steht dem Werk nicht gegenüber, sondern ist mit drin und blickt mit dem musikalischen Apparat auf die Passion.

Andrea Mantegna platziert den Betrachter bei seiner «Beweinung Christi» direkt zu Füssen des aufgebahrten Jesus, der in extremer perspektivischer Verkürzung daliegt. Mit dieser Position ist der Betrachter neben die Weinenden gestellt, die sich am linken Bildrand dem Toten genähert haben. Damit bewirkt Mantegna eine Wendung der gewohnten Betrachtungsweise. Man wird ins Bild hereingenommen und übernimmt dessen Haltung gegenüber seinem Gegenstand. Wie später bei Bachs Musik wird die Distanz übersprungen. Das Werk steht nicht als Medium zwischen den Betrachtenden und dem Thema, sondern es entsteht eine Unmittelbarkeit der Begegnung.

Der Tod Jesu als Tod Gottes

Weiter noch als Mantegna geht Hans Holbein. Seine schon im Format extreme Bildtafel «Der tote Christus im Grab» macht radikal Ernst mit dem Alleinsein, der Verlassenheit im Tod. Nie zuvor und auch später kaum mehr ist ein toter Körper eindringlicher gemalt worden. In Dostojewskis «Der Idiot» sagt der Hauptprotagonist, dieses Bild habe die Kraft, den Glauben auszulöschen. In welchen Abgrund hat er geschaut? Das Erschrecken, einen Leichnam derart realistisch dargestellt zu sehen, wird ins Grenzenlose gesteigert, da dieser Tote mit den bekannten Wundmalen eben der tote Christus ist. Er ist so tot, wie ein den Menschentod gestorbener Leib eben ist, ein Leichnam ohne jede übernatürliche Dignität. So etwas wie eine wieder gutmachende Auferstehung ist da nicht in Sicht. Holbein zeigt: Es ist das Ende.

Holbein hat den toten Christus durchaus in frommer Absicht gemalt. Es gehörte zu der in den Anfängen von Reformation und Neuzeit ungebrochen lebendigen spätmittelalterlichen Spiritualität, sich meditativ in die Passion zu versenken. Man tat es, um vor dem tiefschwarzen Hintergrund des Sterbens Jesu desto klarer die Osterbotschaft von der Auferstehung erfassen zu können. Die Erschütterungen solcher geistlicher Übungen blieben stets umfasst vom festen Gehäuse eines unerschütterlichen metaphysischen Weltbildes. Es bestand Gewissheit, dass über allem Gott herrsche, der das Geschehen in der Welt lenke und zum guten Ende führe.

Dieses Gehäuse stand nicht zur Diskussion, war nicht Thema eines Glaubens oder Nichtglaubens, sondern mit seinem gesamten Inventar von Himmel, Hölle, Fegefeuer sowie Teufeln, Engeln, Hexen und Geistern schlicht die gemeinsame Vorstellungswelt damaliger Menschen. Holbein konnte seinen toten Christus deshalb als fromme Meditation malen in der Gewissheit, dass der Schrecken dieses Todes seinen bestimmten Ort hatte in der von Gott beherrschten Welt.

Tod Gottes in nachmetaphysischer Zeit

Mit dem Wegfall des metaphysischen Schutzgehäuses, das einst die ganze Wirklichkeit umschloss, bekam Holbeins Darstellung des toten Christus erst ihre existenzielle Schockwirkung. Eine Reaktion wie die von Dostojewskis Romanfigur war zu Holbeins Zeit nicht denkbar. Der Abgrund dieses Bildes hat sich erst in der Moderne aufgetan. Und nun ist er offen und kann nicht wieder geschlossen werden.

Das Kreuz sei «das eigentlich Unreligiöse des christlichen Glaubens», schrieb der Theologe Jürgen Moltmann in seinem einflussreichen Buch «Der gekreuzigte Gott». Das «sehr natürliche Befremden über das Kreuz» sei im antiken Umfeld des entstehenden Christentums nicht kleiner gewesen als im nachchristlichen Humanismus der Gegenwart. Befremdlich erscheint die Karfreitagsbotschaft aber nicht nur einstigen und heutigen Aussensichten, sondern insbesondere auch jedem religiösen Versuch, den Karfreitag nicht nur rituell zu begehen, sondern in seiner Bedeutung zu verstehen.

Im Karfreitagslied von 1741 des lutherischen Pfarrers Johann Rist hiess es: «O grosse Not, Gott selbst liegt tot. Am Kreuz ist er gestorben.» Obschon Rist damit die Botschaft dieses Feiertages theologisch präzis und poetisch dicht in Worte fasste, erregte der Liedtext bei den Kirchenoberen schwere Bedenken. Sie intervenierten und erwirkten eine Korrektur, welche der Aussage des Liedes die Spitze brach: «O grosse Not, Gotts Sohn liegt tot. Am Kreuz ist er gestorben.» Die Episode ist durchaus typisch für die Schwierigkeiten der saturierten, ihre moderate Religiösität pflegenden Kirche mit den Provokationen der Bibel.

Im Karfreitag verschwindet die Religion

Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel prägte in seinem Buch «Glauben und Wissen» (1803) den Begriff des «spekulativen Karfreitags». Er bezeichnet damit die Notwendigkeit, durch das Nichts zu gehen, durch das Gefühl, dass Gott selbst tot ist. In dieser philosophischen Erfahrung zeige sich «die Härte der Gottlosigkeit», aus der erst «die heiterste Freiheit (…) auferstehen kann und muss». Auch wenn Hegel die Begrifflichkeit von Karfreitag und Auferstehung von ihren Ursprüngen löst und als dialektische Matrix des menschlich-gesellschaftlichen Seins entwirft, so ist er deren biblischem Sinn doch nahe. Der Tod Jesu ist genau dieses abgründige Nichts, in dem die bergende und tröstende Religion verschwindet.

Von der naturreligiösen Vorstellung eines zyklischen Vergehens und Neuwerdens sind die Erzählung vom Tod Jesu und Hegels Philosophie gleich weit entfernt. Die Erfahrung des Nichts lässt sich nicht als Phase eines Zyklus verharmlosen; sie ist ein Ende. Dass daraus Neues und Besseres hervorgehe, damit rechnet Hegels Spekulation auf die Freiheit. Die Ostererzählungen des Neuen Testaments spekulieren nicht, sondern berichten von Erfahrungen, die erst gedeutet werden mussten, um als Anfänge christlichen Lebens verstanden zu werden.

Standort moderner Menschen: der Karsamstag

Als moderner, philosophisch zeitgemässer Ort zur Betrachtung von Karfreitag und Ostern wurde verschiedentlich der Karsamstag genannt, die Zwischenzeit also nach der Konfrontation mit dem Nichts und vor dem noch ganz abwesenden Neuanfang. Dieser Tag steht für eine Existenz ohne festen Boden unter den Füssen, in der man nicht wissen kann, ob es Grund zur Hoffnung gibt.

Der Karsamstag als moderner Lebensort ist zugleich die Domäne der unaufhebbaren Absurdität, die Albert Camus in «L’homme révolté» ausgelotet hat: Der humane Umgang mit dieser Situation besteht in der permanenten Revolte gegen das Absurde, das sich nie endgültig überwinden lässt. Camus hat als Schlüssel zum Verständnis dieses Umgangs mit dem Nichtigen den Mythos von Sisyphus neu gedeutet: Der revoltierende Mensch rollt den Stein unentwegt den Berg hinan, obschon er ihm immer wieder entgleitet und hinunterrollt. Anders als die antike Sage meint Camus, Sisyphus sei trotz allem ein glücklicher Mensch.

Dieser Artikel erschien erstmals am 29.3.2013 im Journal 21 unter dem Titel „Jenseits von Hasen und Eiern“.

Die Geschichtenerzähler

4. Januar 2019

Als Eberhard W. früh am 4. Januar des Jahres 2019 in den nebligen Morgen hinaustrat, um wie immer zur Busstation zu gehen, ahnte er nicht, welch schroffe Wendung sein bisher so ruhiges Leben an diesem Tag nehmen würde. – Wenn, liebe Leser, ein Zeitungsartikel so beginnt, hat der Journalist wahrscheinlich einen Kurs in Storytelling besucht. Dort hat er gelernt, wie man mit Anfangsbildern Spannung erzeugt.

Einstiegssätze wie der hier karikierte sind zu einer Mode geworden. Auch fällt gelegentlich die verblüffend überscharfe Zeichnung von Protagonisten auf, so etwa die Beschreibung von Gemütslagen samt deren Gründen, die genaue Schilderung sozial lesbarer Verhaltens- und Kleider-Codes oder die bedeutungsgesättigte Ausmalung von Orten des Geschehens. All dies gehört zu den Techniken journalistischen Erzählens. Je geschickter und kreativer das Storytelling betrieben wird, desto vielfältiger und facettenreicher seine Elemente.

Ausgerüstet mit diesem Werkzeugkasten schreiben Medienschaffende die von Publikum und Verlag gleichermassen gefragten Stücke. Auf diese Art «erzählte» Texte sind süffig zu lesen, weil farbig und spannend. Die Nutzer steigen nicht unterwegs aus, sondern lesen bis zum Ende. Und wenn sie das bei mehreren Artikeln getan haben, merken sie sich die Autorin oder den Autor und warten schon auf das nächste Stück, das die «Edelfeder» ihnen vorlegt.

Storytelling ist für das Mediengeschäft ein erfolgreiches Konzept. Es kann auf eine ehrenhafte Ahnengalerie grosser Journalistinnen und Journalisten verweisen, die in ihren Reportagen mit erzählerischen Stilelementen gearbeitet haben, ja vielfach sich im Grenzgebiet zwischen dem Literarischen und dem faktenbasierten Berichten bewegt haben. Der Gattung der «literarischen Reportage» entspricht als angrenzendes Gegenstück ein literarisch dokumentierendes Genre, in dem sich namhafte Schriftsteller und Reporterinnen geübt haben. – Erzählende, ins Fiktionale übergehende Stilformen können also im Journalismus nicht per se ein Problem sein.

Nun aber wird seit ein paar Wochen heftig über den Fall Relotius diskutiert. Der Mann hat jahrelang im «Spiegel» und diversen anderen Blättern gefälschte Reportagen platziert und damit auch Journalismus-Preise gewonnen. Die ganze Branche entsetzt sich darüber, dass solches möglich war. Dabei ist Claas Relotius natürlich nicht der erste Betriebsunfall. Es gab Tom Kummer, es gab die gefälschten Hitler-Tagebücher und einiges mehr.

Über eindeutige Fälschungen wie beispielsweise frei erfundene Personen, Gespräche und Dokumente braucht man nicht lange zu diskutieren. Heikler ist eine abwägende Beurteilung der Storytelling-Methode als solcher. Sie gilt als unverzichtbar für modernen Journalismus, weil das Berichten über Personen, Ereignisse und Zusammenhänge in jedem Fall Elemente des Erzählens miteinschliesst. Jedoch kann erzählendes Berichten in einen heiklen Grenzbereich zwischen Findung und Erfindung führen, da es keine Erzählperspektive gibt, in der ein Autor alles, was er zum Berichten braucht, als zweifelsfreies Faktum vorweisen kann. Erzähler versetzen sich beispielsweise in ihre Protagonisten hinein und schildern deren Intentionen oder Emotionen – die sie streng genommen nicht kennen können. Erzähler bringen aber auch rein durch den Ablauf, die zeitlich-räumliche Begrenzung und die beteiligten Figuren ihrer Narration bestimmte Kausalitäten und Logiken herein – und die sind für das Publikum nur schwer als Konstrukte zu durchschauen.

Es gibt kein voraussetzungsfreies, kein «unschuldiges» Erzählen. Hier die Gratwanderung zu machen zwischen zulässiger und problematischer Erfindung, ist wesentlich schwieriger als die Unzulässigkeit absichtlicher Fälschungen festzustellen. Allerdings ist klar: Die harte Abgrenzung gegen grobe Verstösse, wie sie im Fall Relotius einmal mehr geschehen sind, ist absolut notwendig, damit man sich überhaupt der Unterscheidung zwischen erlaubten und unerlaubten erzählerischen Freiheiten annehmen kann.

Generell wird man mit dem amerikanischen Medienwissenschaftler Jay Rosen feststellen können, dass der Journalismus seit etlichen Jahren viel zu stark und unkritisch auf Storytelling setzt. Nur so ist erklärbar, dass einer wie Relotius so lange nicht aufflog, sondern sogar renommierte Preise abholte. Liest man nämlich seine Reportagen mit einigermassen nüchternem Blick, so sieht man, dass Relotius seine Storys mächtig ins Kraut schiessen liess. Wer behaupten will, diese Machenschaften seien nicht erkennbar gewesen, hat ganz offenkundig das kritische Lesen verlernt.

Dubiose Geschichtenerzähler mit journalistischem Anspruch haben es immer wieder zu Berühmtheit gebracht. Einer von ihnen ist Ryszard Kapuściński, polnischer Reporter und Reiseschriftsteller. Er hat sich in seinen Büchern gern als der allwissende Autor geriert. Mit der Autorität des Weitgereisten gab er vor, alles zu sehen, zu durchschauen, zu verstehen. So bot er sich den Lesern als sicherer Führer durch eine schwer durchschaubare Welt an. Kapuścińskis Erfolg war ungeheuer, doch noch zu seinen Lebzeiten (er starb 2007) kamen Zweifel an seiner Biografie und seinen Werken auf. Auch in seinem Fall wollten die Leser und Laudatoren nichts gemerkt haben. Rätselhaft!

Erzählungen, die Tatsachen zu schildern behaupten, werden anders gelesen als solche von deklariert fiktivem Charakter. Wenn der Schriftsteller Robert Menasse in seinem Roman «Die Hauptstadt» Geschichten über Menschen in der EU-Zentrale erfindet, ist das in Ordnung. Wenn er dem deutschen Politiker Walter Hallstein eine angeblich 1958 in Auschwitz gehaltene Europa-Rede in den Mund legt, die frei erfunden ist, dann liegt eine Fälschung vor. Und die kann man, obschon Menasse da angeblich anderer Meinung ist, auch einem Romanschriftsteller nicht durchgehen lassen.

Storytelling ist eben kein Wert an sich. Es ist nur ein Mittel, über dessen Einsatz der Erzähler rechenschaftspflichtig ist.

1789 – 1968 – 2018

9. Dezember 2018

Die Gilets jaunes protestieren nun das vierte Wochenende in Folge. Es ist eine Bewegung ohne Führung und klare Struktur, ohne politisches Programm. Mitte November begann es mit landesweiten Protesten gegen die geplante Erhöhung der Diesel- und Benzinsteuern um einige Cents pro Liter. Blockaden auf Autobahnen und Verkehrskreiseln legten vielerorts den Verkehr lahm. Sprach man damals von 300’000 Protestierenden im Land, so ist heute die Rede von einigen Zehntausend. Das bewegt sich im Verhältnis zur Bevölkerung im Promillebereich. Doch die Gilets jaunes drücken anscheinend eine verbreitete Stimmung aus. Ihre Schlachtrufe «Macron nous a oublié» und «Macron démission!» finden laut Umfragen in der Bevölkerung Zustimmung.

Auch wenn heute nur ein Promille der Französinnen und Franzosen auf den Strassen demonstriert, ist die von den Medien vervielfachte Wirkung gigantisch. Bilder und Berichte zeigen ein Land im Aufruhr. Die von Aktivisten mit den Jahreszahlen «1789 – 1968 – 2018» proklamierte neuerliche «Révolution» ist zwar eine Mischung aus Selbstüberschätzung und Wunschdenken, trifft aber doch den Charakter der Bewegung. Wie alle grossen gesellschaftlichen Aufwallungen rührt sie von einem starken Bewusstsein der Benachteiligung und Missachtung her.

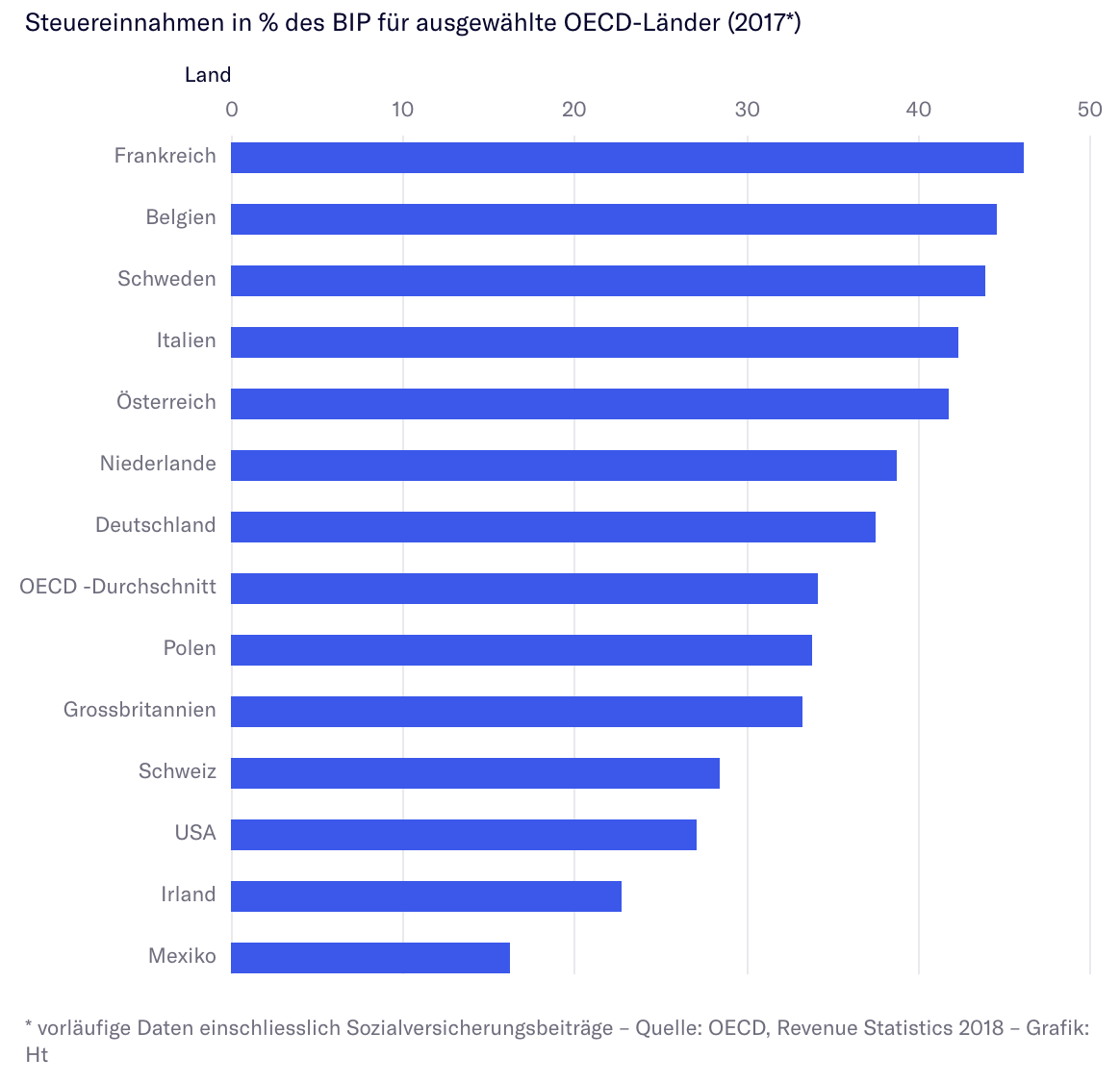

Weite Teile der französischen Bevölkerung haben Grund, sich so zu fühlen. Ganze Regionen des Landes und viele Vorstädte der Metropolen sind seit Jahrzehnten im Niedergang. Bildungssystem, Gesundheitswesen und Öffentlicher Verkehr abseits der Zentren (und teilweise auch dort) sind vernachlässigt. Und das in einem Land, in dem der Staat einen enormen Stellenwert hat als Autorität und Versorger. In Frankreich hat die Steuerquote im Verhältnis zum Brutto-Inlandprodukt innerhalb der OECD-Länder den Spitzenrang. Es ist ein extrem teurer Staat, den sich die Franzosen leisten. Doch dessen Leistungen sind vergleichsweise dürftig. Der Eindruck der Protestierenden, sie müssten nur dauernd mehr abliefern, erhielten aber keinen anständigen Gegenwert – er ist offensichtlich begründet.

Was läuft falsch in Frankreich? In manchem haben sich die Menschen an überhöhte Ansprüche gewöhnt. Die 35-Stunden-Woche und die generell sehr frühen Pensionierungen sind das eine, strenger arbeitsrechtlicher Schutz gegen Entlassungen das andere. Diese sozialen Besitztümer werden von schlagkräftigen Interessengruppen verbissen gegen alle dringend nötigen Reformen verteidigt. In den letzten Jahrzehnten hat keine Regierung es vermocht, substantielle Veränderungen durchzusetzen. Doch ohne dieses Gefüge aus erworbenen Rechten und antagonistischen Frontstellungen in Bewegung zu bringen, wird das Land nicht in die Gänge kommen.

Was wird geschehen? Macron wird hier und dort etwas nachgeben müssen, um die Stimmung im Land zu besänftigen. Dann wird er vielleicht, was schon Hollande sein, er selber aber nie werden wollte: ein «normaler Präsident».

Bach und Bier

10. November 2018

Als Johann Sebastian Bach am 1. Juni 1723 ins Amt des Kantors an der Thomas-Schule in Leipzig eingesetzt wurde, begann die 27 Jahre lang andauernde Periode eines musikalischen Schaffens, wie es die Welt nie zuvor und nie mehr danach gesehen hat. In Leipzig entstand ein Grossteil der etwa 250 Bachschen Kantaten. Auch die grossen Passionen und Oratorien sowie die h-Moll Messe entstammen jener Zeit, genau wie die Instrumentalwerke Clavierübung, Das Musikalische Opfer und Die Kunst der Fuge.

Die sechs Kantaten des in Leipzig 1734/35 erstaufgeführten Weihnachtsoratoriums werden in den kommenden Wochen in Kirchen und Konzertsälen weltweit tausendfach erklingen. Hätte es noch eines Beweises bedurft für die überragende Qualität dieser Musik, so wäre er mit ihrer unbegrenzten Verschleissfestigkeit sicherlich erbracht: Bachs grosse Kompositionen können einem nicht zuviel werden.

Das hat man nicht immer so gesehen. Nach Bachs Tod 1750 erhielt seine Musik das damals abwertende Etikett „barock“ und verschwand aus der breiten Wahrnehmung. Erst Mendelssohns Aufführung der Matthäuspassion 1829 in Berlin leitete die bis heute ungebrochene Bach-Renaissance ein. Der Thomas-Kantor gilt seither als singuläres Phänomen. Ihn als „Genie“ zu ehren, ist angesichts der vielen, die das Prädikat verdienen, die falsche Kategorie – wie es auch zum Verständnis seiner Kunst nicht ausreicht, sie in die Barockmusik einzuordnen.

Seit Mendelssohn findet jede Musikergeneration eigene Zugänge zu Bach. Das gravitätische, gedankenschwere Zelebrieren seiner Oratorien und Kantaten, das bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschte, hatte einen anderen Bach vor Augen als die heute übliche „historisch informierte“ Deutung. Mit ihrem schlanken, geschmeidigen Klangideal und dem rhetorischen Gestus zeigt sie Bach in ganz anderem Licht.

Die Vorstellungen über Bachs eigene Aufführungen haben dank historischer Forschung an Kontur gewonnen. Seinen langjährigen Wirkungsort Leipzig darf man sich als Kulturstadt ersten Ranges vorstellen. Eine ausgezeichnete Universität, das weit ausstrahlende Verlagswesen, blühendes Gewerbe und die europaweiten Handelsbeziehungen legten die Basis für ein selbstbewusstes und kultiviertes Bürgertum, das Bachs überragendes Format zu honorieren wusste. Dafür wurde dieser dann aber gehörig in die Pflicht genommen: Der Thomaskantor war für die Musik an vier städtischen Kirchen zuständig; in zweien – St. Thomae und St. Nicolai – war er sogar selber jeden Sonntag und an allen Feiertagen mit Aufführungen beschäftigt, für die er meist neue oder neu bearbeitete Kompositionen anfertigte.

Für seine Kirchenmusik standen dem Kantor eine kleine Kompanie von angestellten „Stadtpfeifern“ und „Kunstgeigern“ sowie der Erste Chor der Thomasschule, an der er unterrichtete, zur Verfügung. Deren Zöglinge wurden aufgrund musikalischer und sängerischer Talente ausgewählt und streng geschult. Sie bildeten eine junge Elite, vergleichbar heutigen Studierenden an einer Musikhochschule. Der dichte Aufführungskalender liess jedoch neben dem Schulbetrieb, der ausser Chor- und Instrumentalschulung sowie Musiktheorie auch die üblichen allgemeinen Fächer umfasste, kaum Zeit für Proben. Es wurde wohl meistens vom Blatt gesungen und gespielt.

Das Weihnachtsoratorium vom Blatt singen und spielen? Genau das haben knapp dreihundert Jahre später ein paar Dutzend junge Leute beim berühmt gewordenen Leipziger WG-Konzert getan. Ein Handy-Video hat die Aufführung festgehalten. Seit bald sechs Jahren ist die 52 Minuten dauernde Aufzeichnung ein grosser Youtube-Hit. Entstanden ist er zufällig: Der 26-jährige Musikstudent Felix Pätzold will seinen Abschied von Leipzig mit einem WG-Konzert feiern, und weil es Dezember ist, fällt die Wahl auf das Weihnachtsoratorium, Kantaten eins und drei. Mitstudierende werden eingeladen, via Facebook kommen zusätzliche Kräfte. Ins Internet gerät das Konzert danach eher beiläufig (angeblich um das Video dem verreisten Pätzold zu übermitteln). In der WG hat man drei Zimmer leergeräumt. Zwei Barockpauken, Partituren und ein paar Kisten Bier sind da, und schliesslich steht junges Volk eng gedrängt in der Altbauwohnung. Pätzold dirigiert auf dem Esstisch stehend. Es kennen sich nicht mal alle, die da sind. Eine Probe gibt es nicht, viele singen oder spielen die beiden Kantaten zum ersten Mal.

Als der Dirigent sich im Party-Gelächter endlich Gehör verschaffen kann, geht es los in der wohlbekannten Weise – und hier doch ziemlich anders. Dem „Tam tadadadadam-tam“ der Pauken, den anschliessenden Fanfaren der Bach-Trompeten und dem mächtigen „Jauchzet, frohlocket“ des Chors fehlen der Nachhall des Kirchenraums und dessen feierliche Atmosphäre. Hier bleibt der Klang in der engen Wohnung gefangen; ozeanisch ausbreiten kann er sich nur in den Mitwirkenden selbst. Die anfangs noch gespannten Gesichter werden schon beim Eingangsstück lebhaft, und man kann als Betrachter mitverfolgen, wie die Instrumentalisten und Choristinnen in diese Musik, die vielen von ihnen neu ist, hineingezogen werden.

Bach fordert alles von ihnen. Nicht immer bleiben die Stimmen und Instrumente taktmässig ganz zusammen, was den Dirigenten zu Schwerarbeit zwingt. Wenn der Bassist und die Sopranistin sich durch schwierige Passagen ihrer Duett-Arie arbeiten, zählen sie einander mit den Fingern die Takte bis zu den Einsätzen vor – und brechen mitten im Stück in erleichtertes Lachen aus, als es geklappt hat. Mehrmals geht kurz das Licht aus. „Bierkette!“, ruft jemand hinten im Nebenraum, worauf leere Flaschen hinaus- und volle hereingereicht werden. Allmählich sind alle erhitzt, doch die Fenster müssen geschlossen bleiben; es fehlt schlicht der Platz, sie zu öffnen. Als nach dem letzten Choral der dritten Kantate „Seid froh dieweil“ nochmals der Eingangschor „Herrscher des Himmels“ mit bezwingendem Drive anschliesst und den Schlusspunkt setzt, bricht Jubel aus.

So spontan und locker ging es bei den Leipziger Thomas-Schülern im 18. Jahrhundert gewiss nicht zu. Sie waren rigorose Zucht gewohnt. Und es waren keine Frauen dabei. Doch trotz aller gesellschaftlichen und kulturellen Revolutionen der dazwischen liegenden Jahrhunderte dürfte das Leipziger WG-Konzert von 2012 eine gewisse Nähe zu Bachs Musizieren aufweisen. Die nach heutigen Massstäben unvorstellbare Kadenz der Aufführungen nämlich rückte eine Perfektion, wie wir sie im Konzertbetrieb gewohnt sind, ausser Reichweite. Selbst wenn Bach die damals besten Musiker und Sänger zur Verfügung standen, können die wöchentlich neuen Kantaten nicht anders denn in einem anspruchsvollen Rohzustand erklungen sein. Vielleicht um Nuancen besser, aber eben nicht völlig anders als im WG-Konzert.

Das Youtube-Video zeigt eindrücklich, dass Bachs Musik nicht nur in den Hochglanz-Aufführungen der Weltklasse-Solisten und Top-Ensembles funktioniert. Sie verträgt ohne weiteres ein paar Schrammen und ein bisschen Unsauberkeit, wie sie bei der Arbeit musikalischen Fussvolks nun mal nicht zu vermeiden sind.

Perfekte Aufführungen mit Starsolisten und professionellem Chor sind grossartig und unersetzlich, denn sie verdeutlichen den kaum auslotbaren Reichtum von Bachs Kompositionen. Das Happening in der Studenten-WG steht daneben wie eine Randnotiz. Sie verweist auf einen Überschuss an emotionalem und gedanklichem Gehalt, den keine Interpretation dieser Musik je vollständig abzubilden vermag. Das gewissermassen uneingelöste Plus der Aufführung ist immer vorhanden, aber es ist beim Leipziger Happening halt viel grösser und dadurch spürbarer als bei den Standards der internationalen Top-Klasse. Hierin liegt wohl der Grund, weshalb die WG-Aufführung nicht nur fasziniert, sondern berührt und einem das Gefühl gibt: Diese Musik spricht zu mir, sie meint mich.

Artikel zum Thema:

Die Welt in Marmor gehauen

19. Oktober 2018

Giovanni Pisano hiess der geniale Bildhauer, von dem die Kanzel im Dom zu Pisa stammt. Er lebte von 1248 bis 1315 und ist der Sohn und Schüler des ebenso bedeutenden Niccolò Pisano. Die Kanzel in Pisa ist ein Alterswerk; sie entstand zwischen 1302 und 1311 und zeigt eindrücklich die in seinen Figuren immer deutlicher hervortretende Individualisierung und Dynamisierung. Wir befinden uns definitiv im Übergang vom Hochmittelalter zur Frührenaissance. Bei diesem Durchbruch spielt Giovanni Pisano in der Skulptur eine ähnliche Rolle wie Giotto in der Malerei.

Der künstlerische Rang der Pisaner Domkanzel kann kaum hoch genug eingestuft werden. Zum Glück sind die vielen Touristen mit Selfie-Posen vor dem Schiefen Turm dermassen beschäftigt, dass man Pisanos Kanzel ziemlich ungestört bewundern kann. Doch wird man dem Werk des Meisters kaum gerecht, wenn man es ausschliesslich als künstlerische Spitzenleistung betrachtet. Es ist sogar anzunehmen, dass Giovanni Pisano eine derartige Würdigung ziemlich unverständlich wäre. Die dem heutigen Betrachter so exeptionell erscheinende Kunstfertigkeit war damals die Basis, das hart errungene und rastlos vervollkommnete Handwerk des Meisters. Entscheidend aber war für ihn, was er damit auszudrücken vermochte.

Der künstlerische Rang der Pisaner Domkanzel kann kaum hoch genug eingestuft werden. Zum Glück sind die vielen Touristen mit Selfie-Posen vor dem Schiefen Turm dermassen beschäftigt, dass man Pisanos Kanzel ziemlich ungestört bewundern kann. Doch wird man dem Werk des Meisters kaum gerecht, wenn man es ausschliesslich als künstlerische Spitzenleistung betrachtet. Es ist sogar anzunehmen, dass Giovanni Pisano eine derartige Würdigung ziemlich unverständlich wäre. Die dem heutigen Betrachter so exeptionell erscheinende Kunstfertigkeit war damals die Basis, das hart errungene und rastlos vervollkommnete Handwerk des Meisters. Entscheidend aber war für ihn, was er damit auszudrücken vermochte.

Nähert man sich dieser inhaltlichen Ebene von Pisanos Werk, so tut sich eine ganze Welt auf, die Welt seiner Zeit, des späten Mittelalters. Der Künstler hat alles, was den Sinn-Kosmos seiner Zeit ausmachte, in eine kompakte, schlüssige und vollkommen harmonische Form gebracht. Und dies ist nach seinem eigenen Verständnis seine eigentliche künstlerische Leistung.

Die Entschlüsselung der skulpturalen Codes dieser Kanzel würde einen stattlichen Band füllen. Hier nur einige grobe Hinweise. Die Brüstung der sechseckigen Kanzel wird von rechteckigen Reliefs gebildet, die in figurenreichen Szenen die neutestamentliche Heilsgeschichte von der Verkündung der Geburt Jesu an Maria zur Kreuzigung und weiter zum endzeitlichen Jüngsten Gericht führt. Die insgesamt elf Säulen, welche die vier Meter hohe Kanzel tragen, visualisieren den gesamten mittelalterlichen Wissenskanon. Die Basis der zentralen Säule zeigt Personifizierungen der Septem Artes Liberales. Diese sieben freien Künste sind nichts anderes als die Basis aller akademischen Bildung. Gegliedert ins sprachlich-logisch-philosophische Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und ins mathematische Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie) umfassten die Septem Artes Liberales alle Bausteine und Dimensionen des Wissens.

Auf dieser Grundlage erfolgte an der mittelalterlichen Universität der Zugang zu Fachstudien in Theologie, Jurisprudenz oder Medizin. Hier, wo es um die christliche Verkündigung geht, stehen auf der gleichen Basis, als tragende Mittelsäule der Kanzel ausgebildet, die drei theologischen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung. In Pisanos ikonographischem Weltprogramm ruhen also die elementaren Triebkräfte des Christentums auf den Grundlagen sprachlich-logischen und mathematisch-logischen menschlichen Vermögens.

Die äusseren Säulen zeigen neben den vier Evangelisten und den Kardinaltugenden, dem Erzengel Michael und der Ecclesia-Figur interessanterweise auch den antiken Helden und Halbgott Herkules. Diesen selbstverständlichen Einbezug der Antike spiegelt auch das gleichwertige Nebeneinander der biblischen Propheten und der Sibyllen, also der Wahrsagerinnen aus der griechischen Mythologie.

Das Bildprogramm von Pisanos Kanzel steht für ein universales Christentum, welches das Weltwissen seiner Zeit ebenso integriert wie die für die Hochscholastik massgebliche kultur- und geistesgeschichtliche Referenz, die Antike.